Cesare, perduto nella pioggia…

Durante un incontro in biblioteca con degli studenti delle medie, un ragazzo ha chiesto “qual è l’autore italiano che si deve per forza leggere”. A parte, gli ho risposto, che non si deve leggere “per forza” ma solo “per piacere”, se no è meglio fare altro, comunque, nella mia personale esperienza, l’autore da cui non potrei prescindere è Cesare Pavese.

Il Pavese dei romanzi e dei racconti, il poeta, il traduttore, il saggista, l’uomo. In tutta la sua grandezza e nelle sue debolezze.

La professoressa di italiano che avevo al liceo, ci fece leggere tutta la sua opera perché, diceva, “se non avete messo in cascina Cesare, il vostro fuoco letterario non si accenderà mai”. Sono passati decenni, ma quella frase la ricordo in modo netto e dopo avere letto non so più quanti libri, ne sono tutt’ora convinta.

La sua scrittura tesa, sottile, secca, che riesce con apparente semplicità ad andare dritto sul concetto che sta esprimendo, la sua prosa asciutta, essenziale dove tutto sta in poche parole, è lo stile che più amo. In questo probabilmente le frequentazioni americane hanno avuto un peso.

Da oggi, alternati ad altri di vario argomento, pubblicherò degli articoli a lui dedicati e mi farà piacere accogliere le considerazioni di chi si avventurerà fino qui a leggerli.

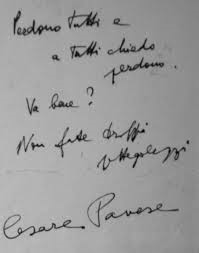

Parto dal momento più triste, cioè quando si fece vincere dalla più cupa amarezza e decise di farla finita con la vita. Quel 27 agosto del 1950, nella camera dell’albero “Roma” in piazza Carlo Felice a Torino, in cui ingerì i sonniferi. Sul tavolino i “Dialoghi con Leucò”, su cui scrisse la frase: “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi.” All’interno del libro era inserito un foglietto con tre frasi scritte di suo pugno:

- Una citazione dal libro: “L’uomo mortale, Leucò, non ha che questo d’immortale. Il ricordo che porta e il ricordo che lascia”

- Una dal proprio diario, “Il mestiere di vivere”: “Ho lavorato, ho dato poesia agli uomini, ho condiviso le pene di molti”

- E “Ho cercato me stesso”

Parto dalla fine della sua vita, dal momento più straziante, perché, quando ero liceale, fu la cosa che di lui mi rimase impressa e mi fece scattare la curiosità di conoscerlo. In quegli anni si ascoltava e si cantava Francesco de Gregori, l’album “Alice non lo sa”, che conteneva il brano “Alice”, con il riferimento a Pavese:

Parto dalla fine della sua vita, dal momento più straziante, perché, quando ero liceale, fu la cosa che di lui mi rimase impressa e mi fece scattare la curiosità di conoscerlo. In quegli anni si ascoltava e si cantava Francesco de Gregori, l’album “Alice non lo sa”, che conteneva il brano “Alice”, con il riferimento a Pavese:

“e Cesare perduto nella pioggia sta aspettando da sei ore il suo amore ballerina. E rimane lì, a bagnarsi ancora un po’, e il tram di mezzanotte se ne va ma tutto questo Alice non lo sa.”

C’era molta suggestione in quelle frasi e la curiosità di un’adolescente che vuole capire perché un letterato riconosciuto, un intellettuale apprezzato e capace, una figura di riferimento nell’ambiente culturale italiano, avesse ceduto al “vizio assurdo”.

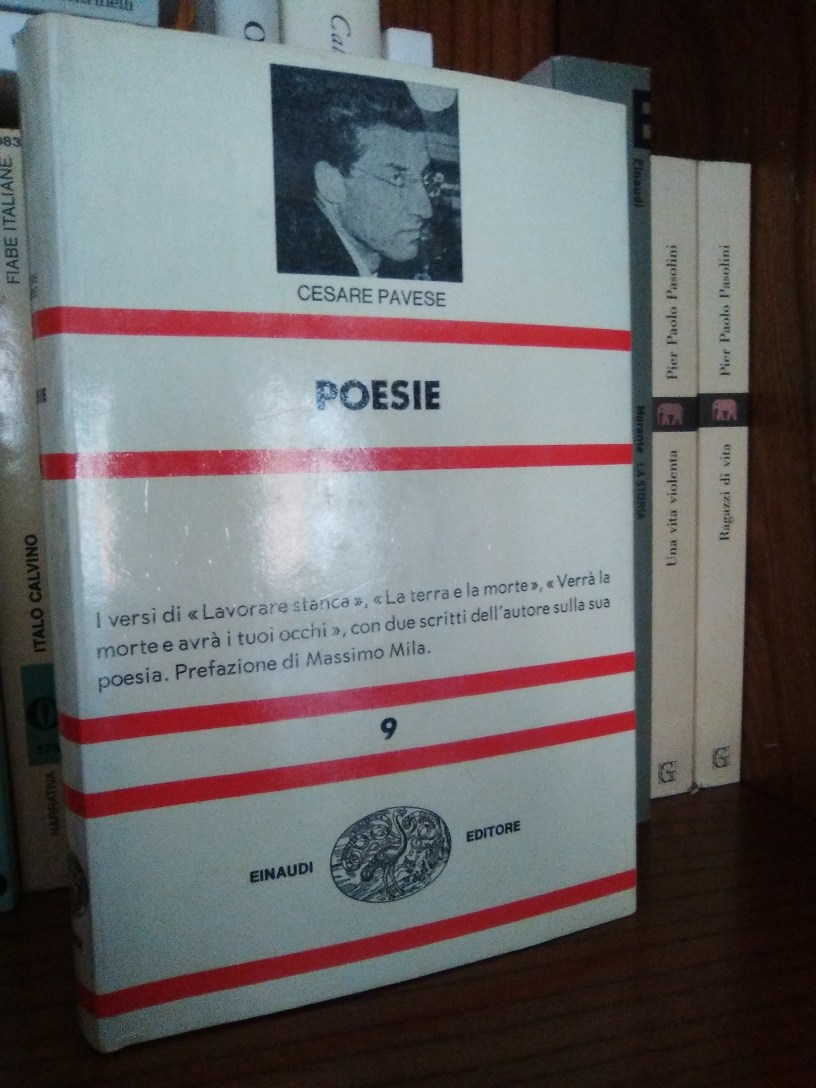

Parto dalle poesie, dal volumetto dell’Einaudi che per anni è rimasto sul mio tavolo di studio; parto da “Lavorare stanca”: una raccolta poetica in cui Pavese adotta un registro narrativo, una dimensione epica, e si ispira ai poeti americani Walt Whitman e Lee Masters (L’Antologia di Spoon River), elaborando quasi delle “short stories”. In polemica con l’ermetismo, così ripiegato sul soliloquio, “Lavorare stanca” si apre al mondo esterno, si popola di figure, di personaggi che sono determinati dalle loro azioni, dai mestieri che fanno, calati nelle situazioni quotidiane. Anche dal punto di vista metrico, Pavese, allontanandosi dalla confessione individuale, si allontana anche dall’endecasillabo; utilizza un metro lungo, di tredici o sedici sillabe, dando ai versi una pienezza pacata, di racconto epico, per l’appunto, e facendo uso di un lessico semplice e diretto, rinunciando alla musicalità della rima.

La poesia di apertura della prima sezione, “Antenati”, è “I mari del Sud”. In essa sono già presenti i temi che poi si leggeranno nella sua opera narrativa: il ritorno alla campagna come ritorno all’infanzia, contrapposto alla realtà della città, il luogo della vita adulta (“La città mi ha insegnato infinite paure”). Così come il tema della solitudine e dell’incomunicabilità. Ecco l’incipit:

“Camminiamo una sera sul fianco di un colle,

in silenzio. Nell’ombra del tardo crepuscolo

mio cugino è un gigante vestito di bianco,

che si muove pacato, abbronzato nel volto,

taciturno. Tacere è la nostra virtù.

Qualche nostro antenato dev’essere stato ben solo

– un grand’uomo tra idioti o un povero folle –

per insegnare ai suoi tanto silenzio.”

Il cugino cerca un contatto e abbandona il silenzio, “Mio cugino ha parlato stasera”, nel suo scabro dialetto, per fuggire alla solitudine, ma il dialogo è precario. Ci sono, per entrambe, le radici: “Le Langhe non si perdono”, così come il distacco, verso la città per il poeta, il viaggio nel mondo per il cugino; viaggio-avventura che riesce a trasfigurare il cugino ai suoi occhi dandogli quasi una dimensione mitica, quasi come se a quello Pavese stesso volesse anelare, per sfuggire forse ad un senso di esclusione che lo colpisce sia nell’infanzia, che nell’età matura. Dimensione mitica che, però, il cugino rifugge:

“Mio cugino non parla dei viaggi compiuti.

Dice asciutto che è stato in quel posto e in quell’altro

e pensa ai suoi motori.”

C’è anche un senso di sconfitta, espresso nelle parole del cugino:

“Ma la bestia” diceva “più grossa di tutte,

sono stato io a pensarlo. Dovevo sapere

che qui buoi e persone son tutte una razza.”

In fondo alla poesia, Pavese si ricorda del “Moby Dick” che ha tradotto nel 1930, e descrive una scena che ne sembra mutuata.

La chiusura mantiene il distacco tra l’idea mitica del viaggio che appartiene di più al poeta, mentre il cugino si accorge più degli aspetti concreti della vita e della fatica:

“Ma quando gli dico

ch’egli è tra i fortunati che han visto l’aurora

sulle isole più belle della terra,

al ricordo sorride e risponde che il sole

si levava che il giorno era vecchio per loro.”

La raccolta venne pubblicata la prima volta nel 1936, quando Pavese era al confino a Brancaleone Calabro; l’edizione completa apparve, per Einaudi, nel 1943, curata dallo stesso Pavese, che vi inserì poesie scritte dal 1931 (tranne “I mari del Sud” che è del 1930): un totale di settanta poesie. L’edizione in mio possesso è quella Einaudi del 1961 a cura di Massimo Mila. L’edizione successiva, nel 1962, fu curata da Italo Calvino.

Nei prossimi articoli parlerò delle altre sezioni di cui è composta la raccolta e dei temi che le caratterizzano.

Meraviglia. Ti seguo con piacere in questo splendido excursus (ho un’edizione più recente delle sue poesie, ma pare contenga gli stessi testi).

"Mi piace"Piace a 1 persona

Sono venuta a trovarti sul tuo blog e ho visto che abbiamo in comune l’amore per molti scrittori, uno è sicuramente Cesare Pavese. Devo tornare a leggerti con più calma, intanto piacere di averti incontrata, virtualmente 🙂

"Mi piace"Piace a 1 persona

Anch’io sono felice di avere scoperto il tuo blog, luogo in cui ho trovato completa assonanza di interessi. Ho iniziato a leggere qualcosa e sicuramente proseguirò! A ri-leggerti

"Mi piace"Piace a 1 persona

Ho letto due romanzi di Pavese e non posso che condividere la tua ammirazione per lui.

"Mi piace"Piace a 1 persona

La sua prosa è un esempio magistrale; soprattutto per chi vuole cimentarsi nella scrittura, credo sia un autore da frequentare molto.

"Mi piace"Piace a 1 persona

Sì, soprattutto per la sua apparente semplicità.

"Mi piace"Piace a 1 persona

E’ una scrittura che procede per sottrazione: toglie il superfluo e fa risaltare l’essenziale. Mi ha sempre colpito il modo in cui riesce a fare “uscire” i personaggi dalla pagina: senza descrizioni eccessive, ma attraverso il loro modo di agire, di relazionarsi, anche attraverso i silenzi, si compongono le personalità e da lì i rapporti, spesso i conflitti

"Mi piace"Piace a 1 persona

Alessandra, grazie per avere segnalato il mio post. Come sai, la stma è reciproca.

"Mi piace""Mi piace"