Accendo il televisore e il videoregistratore. Scartabello tra le videocassette sparse a terra. Le passo una dopo l’altra leggendo i titoli e le trame scritte in piccolo, annuso l’odore di pellicola, un po’ amaro e acido.

Adoro soppesarle, così ingombranti e inutili. Forse in tutto il mondo sono rimasto solo più io a usarle. Le ho

guardate decine di volte, alcune sono rovinate per sempre. Tra tutte adoro i film di Chaplin perché hanno il

potere di calmarmi, come la vista dei vecchi. È quasi notte e nella stanza si allunga un buio sottile. Da fuori non giunge alcun rumore, solo il respiro della quiete autunnale. Scelgo Luci della ribalta. Mi succede spesso, sono ripetitivo e non mi piacciono i colpi di scena. E poi questo film parla anche di me: con la maschera di Calvero, Chaplin ha dato voce a tutti i comici che hanno smarrito le risate per strada.

Nella carriera di ogni comico arriva il momento in cui cerchi disperatamente di strapparti via la maschera

e scoprire cosa c’è sotto. (pag.35)

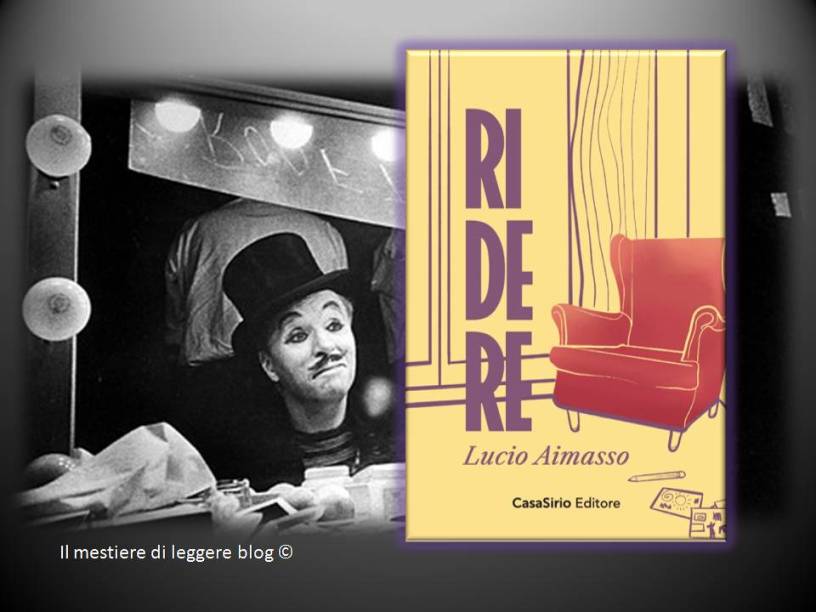

Ridere, di Lucio Aimasso, CasaSirio editore 2020 collana Sciamani, pag.288

Oggi vi parlo di questo romanzo molto coinvolgente, appena pubblicato da CasaSirio, che ho letto in modo vorace. Di solito, quando termino la lettura, aspetto un giorno o due per parlarne, lascio che si sedimenti nella mia memoria, cerco di ripercorrere la trama, di analizzare i passaggi importanti, i dialoghi, di mettere a fuoco i personaggi. Insomma, ci lavoro sopra per esprimere poi un giudizio meditato. Non che questa volta non lo sia – ci ho riflettuto una notte intera – ma voglio parlarvene subito, per condividere le mie impressioni un po’ di pancia. Perché questo romanzo è alla pancia che parla, alla nostra sfera emotiva.

Lucio Aimasso ha scritto un romanzo di quelli che colpiscono dritto al cuore, che toccano certe corde nascoste perché nei suoi personaggi un po’ rivedi qualcosa di te. Qualcosa che magari ricacci negli angoli reconditi – esperienze dolorose del passato, legami familiari che si sono sfilacciati, senso di inadeguatezza, apatia esistenziale, delusione… – ma che prima o poi torna fuori e ti presenta il conto. E che pensi non sia possibile superare, finché qualcosa o qualcuno ti tira per la manica, ti mette davanti ad un fatto compiuto, e ti obbliga a metterti in gioco. E quel qualcuno – o qualcosa – è il turning point di cui avevi disperatamente e inconsapevolmente bisogno.

Protagonista principale del romanzo è Vittorio, nome che lui odia, a cui preferisce Joe, cioè il nome d’arte che si era scelto quando, armato di voglia di fuggire dalla sua città e da un rapporto familiare nel quale non si riconosceva più, si era trasferito a Milano per realizzare il suo sogno: diventare un comico di successo. E per un certo periodo gli era anche riuscito; aveva avuto ingaggi, aveva calcato palcoscenici riscuotendo successo. Poi tutto si è guastato, lui è come imploso su se stesso, ha iniziato a perdere colpi. La gente non rideva più alle sue battute, e più Vittorio si sforzava di tornare alle sue sicurezze, più queste si sgretolavano. Anche il suo rapporto con Giulia si è prosciugato come una pozzanghera di temporale, e lui non è stato capace di trattenerla. Rimasto senza un soldo, non ha potuto fare altro che tornare alla sua città, il Confine.

Vittorio chiama così la sua città, il Confine. Non è altro che una delle tante anonime città di provincia, un luogo a cui non avrebbe mai voluto tornare perché è lì che è nato il suo malessere e perché tornarci è la chiara ammissione di avere fallito. Il Confine è sì un luogo fisico, ma è anche uno stato d’animo, quello di un uomo a cui la vita ha presentato il suo lato peggiore fin da quando era bambino, perché perdere la mamma (e lascio a voi scoprire fino in fondo il valore di questa perdita) a sei anni è un’esperienza che ti segna per sempre, e perché con suo padre e suo fratello Fabrizio non si è più riusciti a creare un senso di famiglia.

Vittorio torna e vivacchia lavorando per una cooperativa che impiega ex detenuti e persone in difficoltà; il lavoro consiste nello svuotare magazzini da arredi, vecchi computer, carta. Ecco, se già la metafora del “confine” – luogo che evoca l’essere rinchiusi dentro uno spazio, ma che è anche un luogo di contatto, che unisce due entità diverse, e che simbolicamente fa pensare ad un passaggio, un transito – mi ha molto colpito, la metafora dei magazzini pieni di roba vecchia da buttare è illuminante. Lo è nella misura in cui allude ad una società dove tutto invecchia presto e diventa roba da buttare, dove le persone stesse vengono usate e poi quando non sono più utili o produttive, cioè vecchie (anche e non solo anagraficamente) le si “butta”, diventano cioè emarginate, messe ai margini della vita sociale.

Ed è esattamente questo lo stato d’animo in cui Vittorio si trova: si sente ormai inutile, perché la sua comicità non funziona, e la sua ansia da prestazione tantomeno lo può aiutare a risollevarsi; si lascia vivere, incapace di costruire rapporti con le persone; è impantanato nel passato, incapace di trovare un posto nel presente né, tantomeno, nel futuro. Si sente un ingombro, come le masserizie di cui nessuno ha più bisogno. E allora passa il suo tempo libero stravaccato su una poltrona – Johnny – bevendo rum, guardando i vecchi film di Chaplin e sbirciando dalla finestra i vecchietti seduti sulle panchine. Unico momento di sollievo il bar Malecon, luogo di incontro di chi sta ai margini, in cui lui e il suo compagno di lavoro Franco – ex detenuto – vanno a farsi una birretta. Franco e Vittorio hanno molto in comune, e cosa succede quando due persone così si incontrano?

Franco è uno dei personaggi che gioca un ruolo importante in questo frangente della vita di Vittorio; come lui, è uno che ha alle spalle tanto da dimenticare, la vita non è stata generosa con lui, ma, come vedrete, nonostante tutto non è riuscita ad inaridire del tutto il suo cuore.

Ma torniamo alla trama. Tornato al Confine, Vittorio si trova davanti suo fratello Fabrizio, che, lasciatosi alle spalle i dissapori e le incomprensioni, lo cerca. E lo fa in un momento particolare della sua vita, in cui lo aspetta un futuro incerto, nel quale teme di non potersi prendere cura della persona che più ama: sua figlia Rebecca.

La bambina fa un passo in avanti poco convinta. Ha i capelli neri tagliati più o meno a caschetto da una mano

maldestra, occhiali da vista, qualche chilo di troppo. Tiene le mani incrociate dietro la schiena e se Fabrizio non l’avesse chiamata Rebecca avrei pensato a un bambino un po’ sfigato. Ci fissiamo quasi senza volerlo, finché allungo la mano per stringere la sua, ma lei si ritrae. (..) Intanto Rebecca fa capolino dalla porta. Dietro le lenti ha lo sguardo corrucciato, come se qualcosa non le tornasse.(..) Per invogliarla a mostrarsi, suo padre le indica il mazzo sgualcito di fiori sopra il frigo. (..) Ci limitiamo io a osservare Rebecca come un animale stravagante e lei a fissare il suo piatto, in cui più che mangiare tormenta gli spaghetti. La sua presenza scombussola tutto quanto. Speravo di trovare in Fabrizio un rottame come me, un fallito, uno che aspetta che la vita passi in qualche modo. Speravo di legittimare tutta la mia sconfitta condividendola con lui. Invece se ne spunta fuori con una figlia e manda all’aria tutto quanto. (pag.46-47)

Fabrizio è un padre separato, a lui spetta occuparsi della figlia alternandosi con la ex moglie, una donna meschina, che si è risposata e a cui sembra importare molto poco della bambina. Una bambina che ha dei problemi: non parla, o meglio, come si apprenderà, il suo è un mutismo selettivo. E’ una bambina fragile, sensibile, anche per la situazione familiare non favorevole, e per il suo aspetto che la rende vittima dei bulli.

Poiché Fabrizio deve allontanarsi per un periodo indefinito, chiede a Vittorio di occuparsi di Rebecca al posto suo. Va da sé che la richiesta sconvolge la vita di Vittorio che già fatica a prendersi cura di se stesso, che non ha mai avuto rapporti con un bambino, che non vuole ripiombare nella vecchia casa di famiglia che troppi ricordi e sofferenza riporta a galla. E che vede riflesso nello sguardo di Rebecca il suo ritratto. Sono due facce sbagliate della stessa medaglia, due perdenti che il mondo vorrebbe lasciare da parte.

Li aspetta una grande prova: in questa impresa possono contare sull’aiuto di due donne: la vicina di casa Nadia, che ama Fabrizio e Vittorio come dei figli, e la maestra di Rebecca, Elisa, decisa a prendersi cura della bambina ad ogni costo.

Non mi addentro di più nella trama, perché vi consiglio caldamente la lettura di questo romanzo e dovrete scoprire da soli come si svilupperà la vicenda.

Ridere è un romanzo che nasconde una profondità che si svela poco a poco al lettore; all’inizio tutto sembra ruotare intorno alla crisi creativa di un uomo di mezza età, deluso dalla vita, che deve fare i conti con i suoi fantasmi. Poi la storia si allarga, entrano in gioco altri personaggi che, come se aprissero delle porte, ci fanno entrare nelle stanze della mente di quell’uomo, riportando a galla il suo vissuto, tutto ciò che lo ha portato ad essere quello che è. Ciò che gli accade dal ritorno al Confine è un percorso in due sensi: indietro nel passato per affrontare e accettare ciò che è stato, nel futuro, per ritornare alla vita. Fabrizio, suo fratello, non gli affida a caso la figlia; certo, il legame di parentela rende forse ovvia la cosa; ma non si tratta solo di questo. Fabrizio, e soprattutto Rebecca, possono salvare Vittorio, riportarlo a credere in se stesso. A costo di andare contro tutti e tutto, a costo di affrontare una grande prova. E Vittorio saprà insegnare a ridere a Rebecca?

Lucio Aimasso vive ad Alba con Luisa, Pietro e Davide. Ha lavorato per molti anni nelle carceri africane, poi a Torino come educatore di strada. Attualmente insegna “Comunicazione e Orientamento” in una scuola di formazione professionale. Con i suoi scritti ha vinto diversi premi in tutta Italia (Torneo Letterario IoScrittore, Moak, Penna d’Autore).

Con CasaSirio ha pubblicato La notte in cui suonò Sven Väth.

Sembra interessante, grazie per la segnalazione.

"Mi piace"Piace a 1 persona

È proprio un bel romanzo

"Mi piace"Piace a 1 persona

Grazie per il suggerimento di lettura. Buon Natale a te bisous

"Mi piace"Piace a 1 persona

Buon Natale 😘😘😘

"Mi piace"Piace a 1 persona

Splendida recensione, Pina: mi avevi già incuriosita con il tuo “flash” e hai confermato tutte le mie aspettative. Finisce dritto dritto nella mia infinita wishlist XD.

"Mi piace"Piace a 1 persona

… A proposito di eroi imperfetti…. Qui c’è ne sono più di uno….

"Mi piace"Piace a 1 persona

Sì, lo avevo intuito: per questo ha catturato subito la mia attenzione ;).

"Mi piace"Piace a 1 persona

Benny, ti auguro buon Natale e speriamo iin un anno nuovo più sereno. Un abbraccio 🤗🎄🐾

"Mi piace"Piace a 1 persona

Grazie, mi segno il titolo!

Auguri anche per un 2021 pieno si cose belle! 🌹

(… e speriamo di superare presto anche questo bruttissimo periodo!)

"Mi piace"Piace a 1 persona

Lo speriamo tutti.. Tanti auguri per un nuovo anno migliore 🤗🍀

"Mi piace""Mi piace"